2025.10.23さんくすラボ 学びの計画

昨年から週一回のミーティングの際、時間が取れそうなら30分~1時間程度勉強会を始めました。

お米のシーズンの3月~9月が終わると、日も短くなり作業も多少落ち着いてくるので、10月~2月の期間実施します。最初はとりあえずやってみようということで、テーマを都度その時の作業や使用する資材等に合わせて決めていました。

例えば、

・土づくりの資材ー堆肥とは?土壌改良材とは?

・NPKは何の要素でどのように作物に効くのか?

・土壌診断結果の見方

・堆肥の作り方と種類・副資材の種類

・発芽の3大条件と休眠打破について

・高温障害対策ー白未熟粒の発生メカニズムとアスコフィラムノドサム

などです。あげるときりがありませんがひとつ勉強しようとすると、あれもこれもと膨大になってしまい、時間がいくらあっても足りません。

これに、毎回記述式の小テストを組み合わせるとなかなかのボリュームになってしまいます。

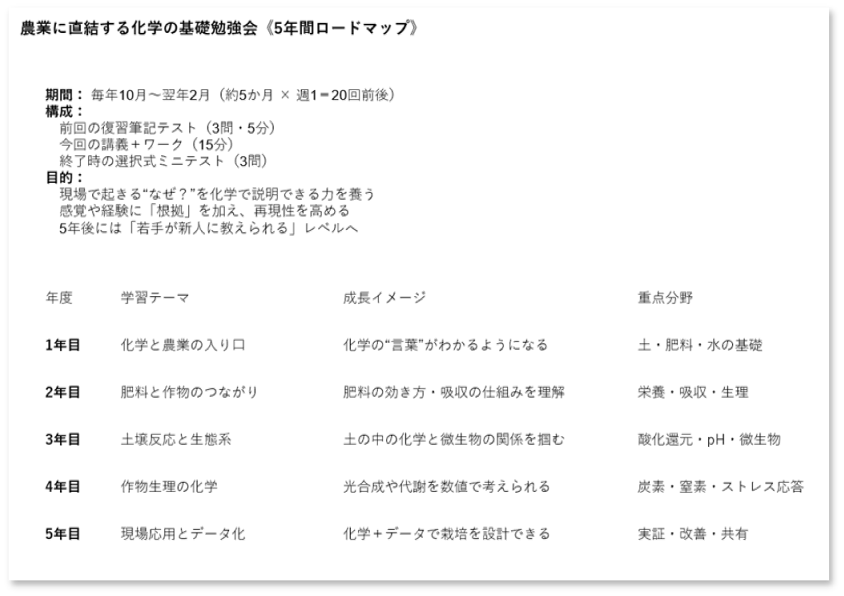

もう少し長期的に体系的に学んだ方が良いのかなということで、カリキュラムを作成しました。

勉強会といっても誰が誰に教えるという構図ではなく、社員が勉強会の為にテーマについて自ら学び、資料を作成し、説明ができるということが理解を深める良い機会になります。

内容は高校の生物・化学において、特に農業と関わりのある項目です。私達は生産者であって研究者ではないので最低限必要な基本知識を学ぶことに重きをおいています。

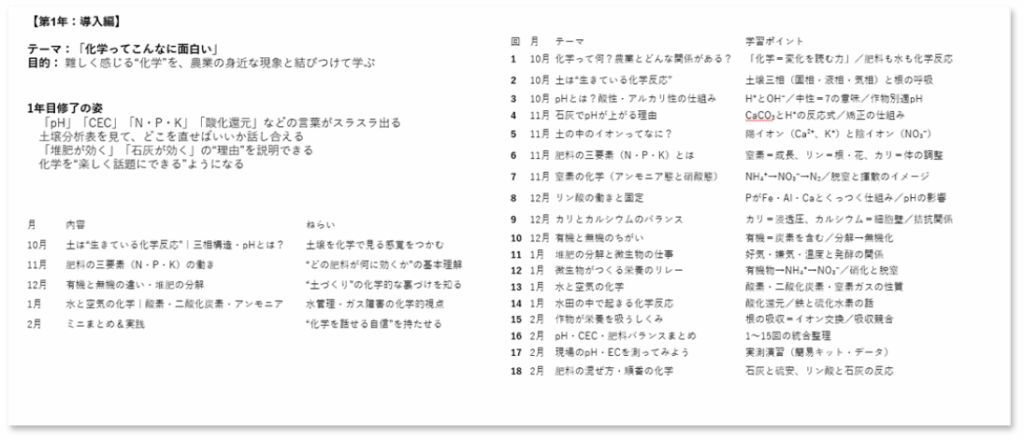

1年目の内容を少し紹介します。あくまでミーティングのついでなので内容は重すぎずさらっとこなせるようにしています。改めてPHとは?と問われると説明できないものなのでわかっているようでわかっていないなと感じます。

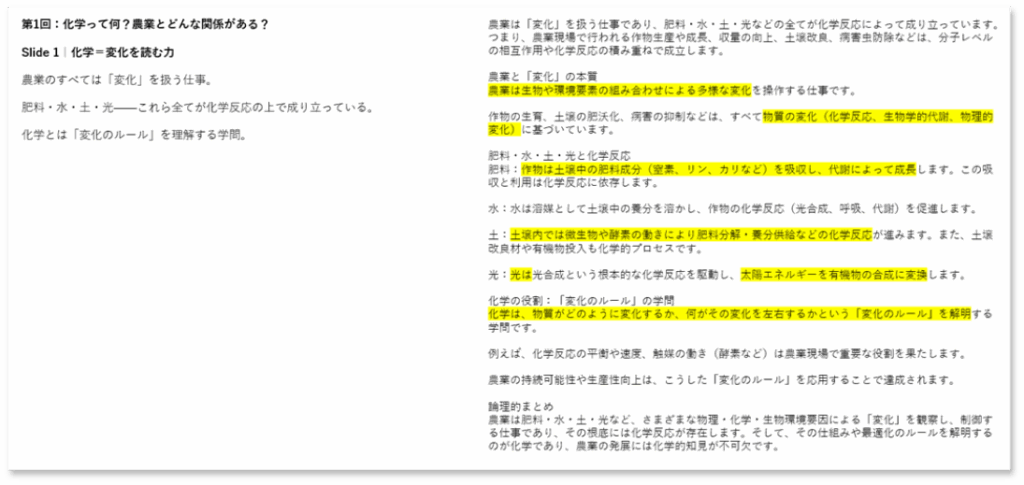

大枠はできているので、このスライドの左側の内容を勉強会の前に右側の様にきちんと理解し説明できるようにします。言語化できるということはわかっているということです。

人間は忘れる生き物なので、このテストも重要です。

愛着をこめて勉強会ではなく「さんくすラボ」という見出しで今年取り組んでみようと思います。

半年後には基礎を学びなおしてきっと今までにはなかった気づきがあると期待しています。

ChatgptなどのAIのおかげでこういった勉強の資料を簡単に作れるようになったことはとても大きいです。だいたい上述した様な感じで壁打ちしていくとこのような感じになります。今回作成したスライドはまだつくりかけですが、参考までに以下に貼っておきます。

学びということで、取り組んでいることが他にも2つあります。

1つは土壌医検定です。受かるかどうかわかりませんが、2月8日の土壌医検定1級合格を目指しています。

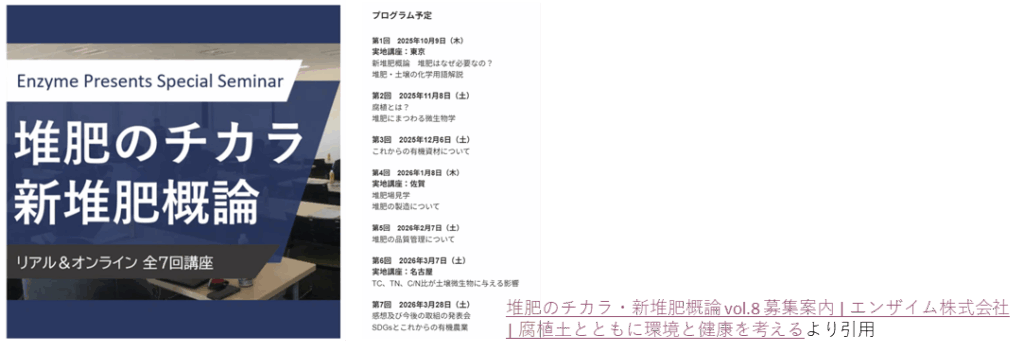

腐植酸や堆肥について深く知りたいと思い受講しています。

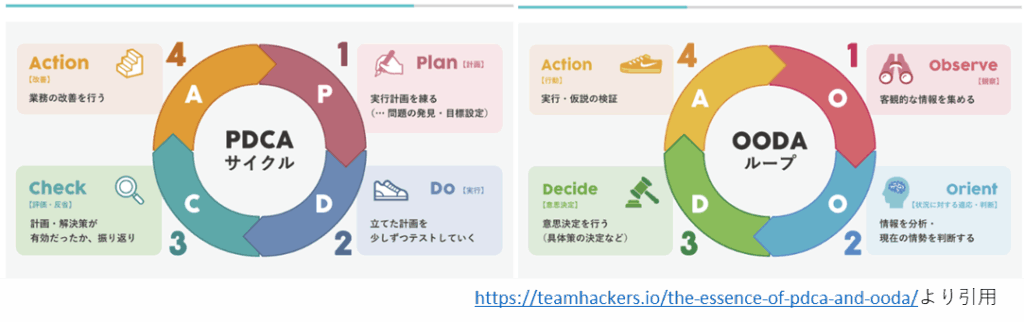

特に農業では天気や病気・害虫などの外的要因でミーティングですり合わせした予定や計画が次の日の朝にはもう変わってしまうことは当たり前です。

ここでいう観察(obserbve)判断(orient)の精度をあげ、方向性を間違えない(decide)こと、その結果がどうだったか(action)、そもそもの計画が適切だったのか(PDCA)、話をするにも基礎知識が全員同じレベルにないとできません。

この一連の思考プロセスの打率をあげるために学びを不断の努力としています。

自分自身就農するまで全く農業とは関わりがなく、化学や生物も嫌いな科目でした。

今は実践しながら勉強できますので面白くて仕方ありませんが、生産者にとって必要な学びをどうかたちにしていくのかが重要なテーマだととらえ取り組んでいます。

お問い合わせ・エントリー

お問い合わせ・エントリー