2025.10.22水稲 堆肥の施用効果と収量構成要素

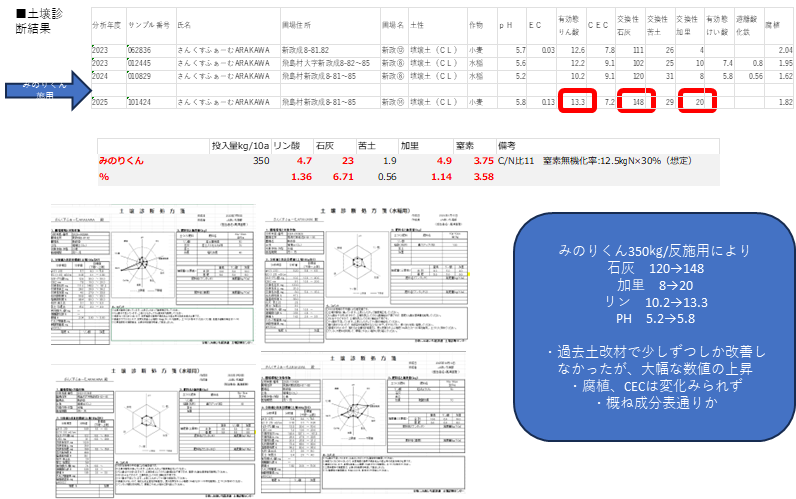

水稲後の土壌診断結果が届いたので、堆肥の施用効果について検証しています。

代掻き前に元肥として三重のエム・シー・エス様の食品残渣堆肥「みのりくん」を施用しました。

一度見学に伺いましたが、しっかりと管理されており安心して使用できる堆肥で有機JAS認証の作物や圃場にも施用可能です。

今回、堆肥を施用した結果、思った以上に塩基類の数値がよくなりました。まだCECが低いので連用していくと塩基飽和度が高くなり、流亡していってしまうかもしれません。

ミネラル分の改善は割とすぐ効果がでますが、保肥力の向上は長丁場になりそうです。成分表は乾物での数値なので、実際の堆肥は水分がある為計算上はあくまで期待値として考えます。

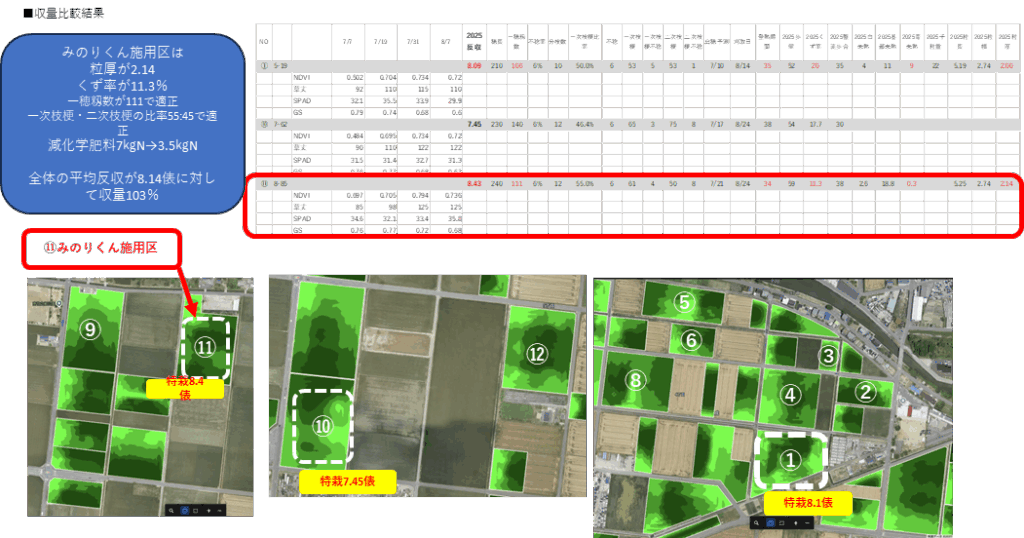

管理方法・地力の違いも多少ありますが、堆肥施用区は登熟後半も葉色(SPAD)を高く維持し、粒厚が2.14mmでした。一穂籾数・一次枝梗と二次枝梗の比率も目標範囲内で慣行並の収量が得られました。

例年粒厚は2.1を超えますが今年は高温障害によりどの圃場も粒厚が2.1mmを切っていましたので良い結果です。今回使用しているぼかし肥料はC/N比が低くかなり低分子化されている資材の為思ったより早く無機化がすすんだかもしれません。

これを踏まえて、少し収量構成要素について考えてみます。

収量構成要素は

収量(kg/反)=穂数(本数/㎡)×一穂籾数(粒数/穂)×登熟歩合(%)×千粒重(g)÷1000

今年の目標設定値として

栽植密度 45株植 30㎝×24㎝ →13.6株/㎡

穂数 20本(有効茎数:30本)

一穂籾数 100~120

登熟歩合 80%

千粒重 22g

10反あたりの収量 510㎏(8.5俵)

栽培期間中に代表圃場12箇所程で調査をした結果、概ね茎数・穂数・一穂籾数は目標範囲内でした。

結果として慣行・減化学肥料・無化学肥料あわせての、平均収量は8.1俵だったのですが、

穂数:20×栽植密度:13.6×籾数:110×登熟歩合:0.8×千粒重:22÷1000 =526(8.7俵)

穂数:20×栽植密度:13.6×籾数:110×登熟歩合:0.8×千粒重:20~21÷1000 =478~502(7.9俵~8.3俵)

今年は登熟後半の粒厚が不足している為、千粒重22g目標に対して、20~21g程度だったことが一番大きな原因だったかと思います。

近隣の慣行農家さんは9俵超えが当たり前の状況ですので、収量・品質はより向上させながら、無化学肥料・減化学肥料・減農薬も進めるためにまた来年に向けて対策をしていきます。

圃場毎、圃場内でも地力のばらつきがありますので、それらをしっかり把握しきめ細かな栽培をしていければと考えています。

私たちは基本3人しかいませんが、位置付けは大規模農家のくくりになると思います。

アウトプットは必然的に大量生産・大量消費になります。ですが、生産に関しては資源循環を意識しながら過剰な施肥を避け、圃場にあわせた肥培管理を行うことで環境負荷低減を大切に営農しています。

お問い合わせ・エントリー

お問い合わせ・エントリー