米・小麦・大豆と作期毎に土壌診断を実施して、1回につき約15サンプル、年間でおよそ50サンプルのデータを取得しています。これにより生育不良の要因を化学性の面から推察する事ができるようになりました。

作物のポテンシャルを阻害する要因を一つひとつ消していく事で収量増・品質の安定化を目指しています。

2022年から本格的に取り組みを始め、少しずつですが各圃場の状況や投入している土壌改良材の効果、作付け品目や管理方法による塩基類の増減が見えてきました。

施肥設計値で迷った時には土壌診断結果を参考にしています。

乾いたら2ミリのふるいにかけてサンプル提出します。

土の渇き具合や色・硬さなど作業していると色々な気づきがあり勉強になります。

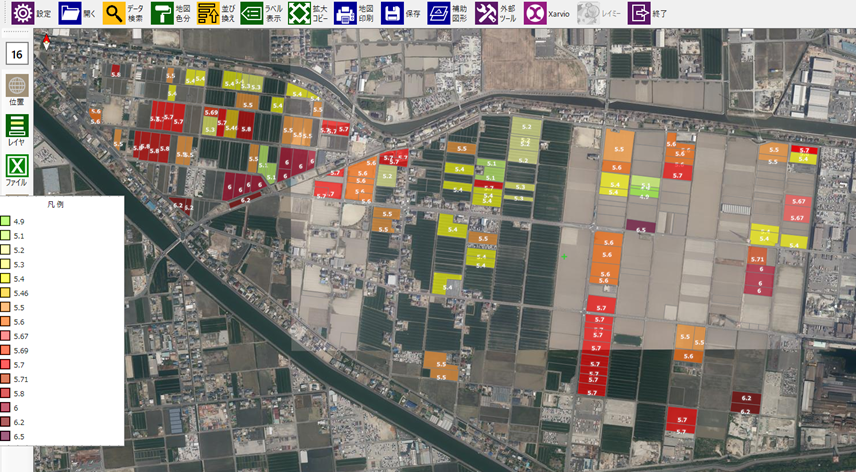

Z-GISは細かい条件での検索等好きな様に項目を選べるのでデータの蓄積・分析に向いていて便利だと感じています。(画面はPHで抽出した例)

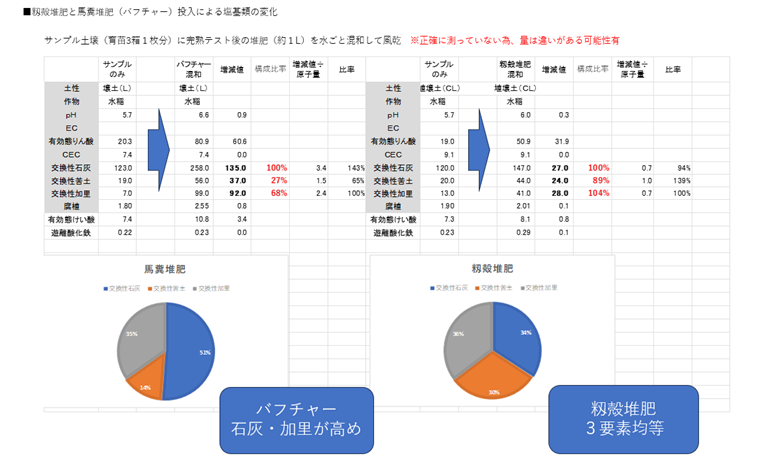

作期毎の土壌改良材の施用だけですと塩基類の収支は保てますが、もともと低い地力を改善できてはいないようです。

この結果を踏まえて今年から堆肥の施用を開始しました。

堆肥の投入による効果は様々だと思いますが、一番の目的は腐植含量の増加とCECの向上です。

今後どのように変化していくか楽しみです。

やはりそれぞれの特徴があるので連用して過剰投入に陥らないよう注意が必要だと感じました。